堆積物に記録された熊本沖有明海の環境変化

秋元和實 (熊本大学 沿岸域環境科学教育研究センター 准教授)

平成19年10月3日(水)

【はじめに】

有明海の環境は、悪化の原因が不明のままに、さらに進行する悪循環に陥っていると懸念されている。この原因の分析と再生の方策の立案には、物理・化学的要因と生物生産過程を統合した研究が必要である。特に、海域ごとに異なる環境特性を考慮せずに実施した改善策では、長期にわたって良好な状態を維持することが難しい。

平成17年度から5年計画で実施している文部科学省の科学技術振興調整費重要課題解決型研究「有明海再生」において、熊本大学が担当している「干潟環境の物質収支と特性と海底・海中環境の特性把握」では、陸域-干潟域-海域の環境における未解明の事象の把握と相互関係などメカニズムを明らかにするための総合的調査をしている。

本サブテーマ (放射年代測定や物理分析等による堆積物の特性把握)は、環境の改善を図るために不可欠な海洋および海底の環境の変遷とそれぞれの変動要因となる社会環境の変化との関係の解明を目指している。しかしながら、これまでに実施された精密な水質調査や海洋観測手法では生起している事象を詳細に記録できても、観測開始前のデータは取れない。このため、原因の特定は難しく、さらに問題となっている生態系の変化と物理・化学的数値とは必ずしも直結しない。

現在、焦点となっている環境と生態系の変化は、10年以下のオーダーの現象でもある。そこで、堆積物に残されている1950年代 (高度成長期) 以降の海域環境の記録を最新の地球科学的手法により解析し、放射年代値を基に生態系変化も含めて復元する。さらに、復元された環境変化と陸域・海域の既存の各種観測資料との比較により、環境変化の原因を絞り込み、環境に対する人為的負荷を解明する。

閉鎖性内湾の環境改善は、有明海にとどまらず、世界および将来に関わる重要な課題でもある。この解析法の確立は、環境対策を講じるための十分な観測記録がない海域でも科学的根拠に基づいた改善への具体的な指針を与えることになる。

【成果の概要】

平成17年度からの3年間に、沿岸水と外洋系水との潮目の3地点 (菊池川沖、白川沖、緑川沖)において、不擾乱の柱状堆積物試料を採集し、水質および底質の変化を復元した。加えて、平成19年度には地形も調査した。

(1) 地形

熊本沖の有明海では、緑川、白川および菊池川から流入した河川水を起源とする低塩分の沿岸水と橘湾から流入した高塩分の外洋系水との境界 (潮目)が形成される。そこでは、有機物が沈積し、堆積物は硫化水素臭を伴う (秋元ほか、2004)。干潟の干出を考慮した3次元シミュレーションからも、ほぼ同じ場所に鉛直方向の潮汐残差流の鉛直循環が認められ、流動特性が集積に関係していることが明らかになった。

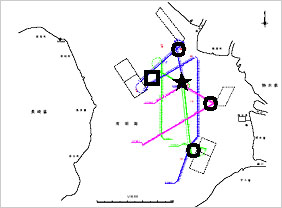

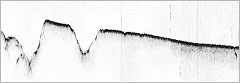

集積メカニズムに直接に関係する地形の情報は、熊本沖においては1/2.5万沿岸海域土地条件図 (建設省国土地理院、1979)がある。しかしながら、海域環境が急速に悪化した1980年代以降なく、海砂採集に伴う変化すら不明である。1980年から現在までの地形変化を明らかにするために、音響測深により地形を、柱状底質試料の採集地点を通過する測線でサイドスキャンソナーにより底質を調査した (図-1)。その結果、菊池川沖の砂堆は、不規則に深さ10m以上掘削されていた(図-2)。掘削は、1979年までは頂部で行われていたが (木下ほか、1980)、その後に西斜面で大規模に行われ、地形が著しく変化していた。

図-1 平成19年9月25-27日の地形調査の測線と 柱状試料の採集地点 (○)および追加予定地点(★) |

図-2 採砂による掘削で地形が変化した 菊池川沖の砂堆(図-1の□) |

(2) 1950年以降の環境変化

柱状堆積物試料の表層から基底までを厚さ1cm毎に粒度・重鉱物・微化石・重金属などを分析し、210Pbおよび137Cs年代に基づいて、水質および底質の変化を復元した。

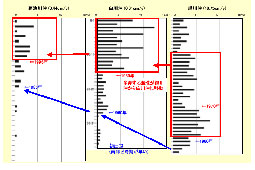

a) 珪藻赤潮の発生時期と場所の変化

有機物の集積は、硫化水素の発生原因であり、珪藻赤潮は原因の一つである。珪藻化石の層位的変化から、赤潮原因種 (Skeletomena costatum)の初出現が、緑川沖では1950年代後半、白川沖では1960年頃、菊池川沖では1985年頃であり (第I期の悪化)、出現時期が北に向かって遅いことが明らかになった (図-3)。多産する海域も、1980年には緑川沖から白川沖まで、1996年頃には菊池川沖まで拡大した (第II期の悪化)。白川沖と緑川沖の有明海では、海水中のS. costatum の細胞数は1980年に急増し (熊本開発研究センター、1978-1998)している。さらに、1985年には珪藻赤潮が初めて報告され、翌年には赤潮被害も発生している (http://ay.fish-jfrca.jp/ariake/gn/index.asp)。したがって、化石を用いて行った環境変化は、既存の水質資料と極めて良く一致している。この化石記録に基づけば、赤潮原因種の個体数が記録されてない1960-1980年代において、緑川沖から白川沖まで赤潮発生海域が拡大していったことを示唆している。

図-3 熊本沖の柱状底質試料における

赤潮珪藻種(Skeletomena costatum)の層位的分布

b) 海底への有機物負荷の変化

赤潮発生海域の拡大とほぼ同時期の1978-1988年頃に、白川沖の底生有孔虫群集には、現在の有明海ではほとんど分布しないBulimina denudataが多産 (最大で20%以上)する。本種は、八代海では堆積物に含まれる水銀の量に関係 (大木、2006)としているが、八代海北部の堆積物では水銀と有機物量には高い相関がある (中田ほか、2006)。白川沖で有孔虫化石を解析した柱状試料では水銀の増加がなかったことから、有機物の供給量の変化を推定した。

一方、1980年には熊本県沖を含む有明海南部の海水中のCODは急減している(代田・近藤、1985) が、潮目直下の堆積物では強熱減量が急増している (熊本開発研究センター、1978-1998)。さらに、有孔虫から示唆された有機物負荷の極大が二級河川 (坪井川)のBODの極大期に一致する。このことから、陸域からの負荷に起因していると判断される。

以上、底生有孔虫化石群集の変化と化学分析の資料から、底生生物相にまで影響を及ぼした環境悪化が生物相に基づいて初めて実証できた。

c) 底質の粒度組成の変化

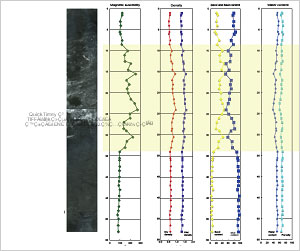

底質の粒度変化は、底生生物の分布に影響を与える。緑川沖の柱状試料では、深度30cmに貝殻片 (アサリ、シオフキ、マテガイ)を含む中粒砂層 (基底の年代が1975年頃)が認められた (図-4)。この砂層は音波断面でも捉えられ、国土地理院 (1979)の分布と近似する (図-5)。

試料採集地点には、鎌田 (1967)がシルトを、建設省国土地理院 (1979)は貝殻まじりのシルトを、木下ほか (1980)は細粒砂を報告している。この砂は、木下ほか (1980)のそれと層相が類似し、基底から得られた放射年代値もそれぞれの報告書の調査年と矛盾しない。これらのことから、1979年に報告されていた砂と判断した。

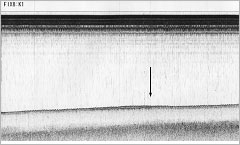

図-4 緑川沖柱状試料における底質の鉛直断面 (写真左:目視,右:ソフトX線) |

図-5 緑川沖柱状試料 (矢印)の深度約20cmに 認められた砂は,音響による底質調査でも追跡できる |

【有明海再生に向けて残されている課題】

熊本沖のアサリの漁獲量の極大は、1975年頃と推定した砂の分布の拡大後に発生している。本振興調整費の課題であるアサリの増加には、生息場となる砂の分布域が拡大・縮小した原因の解明が不可欠である。底質が粗粒化した範囲から、採貝可能海域の経年変化も把握できる。

さらに、底層流によって形成されるカレントリップルは、速度によって形態が変わる。木下ほか (1980)が報告した長洲-多以良においてサイドスキャンソナーで微地形調査をすれば、30年前との流速の差異も明確になる。

本調査で、自然環境に対する人為的影響が明らかになり、生物生息モデルにおける改善目標も得られた。白川沖と菊池川との間 (図-1の★)で環境への負荷量を見積もれば、実施範囲を限定でき、効率的改善も可能になる。

参考文献

秋元和實・滝川 清・島崎英行・平城兼寿・田中正和・西村啓介・長谷義隆・松田博貴・小松俊文・鳥井真之 (2004):「ガラカブ」が見た有明海の風景.NPOみらい有明・不知火.

鎌田泰彦 (1967):有明海の海底堆積物.長崎大学教育学部自然科学研究報告,18,pp. 71-82.

建設省国土地理院 (1979):沿岸海域基礎調査報告書 (熊本地区).89 p.

木下泰正・有田正史・小野寺公児・大嶋和雄・松本英二・西村清和・横田節哉 (1980):61-2 有明海および周辺海域の堆積物.公害特別研究報告,pp. 29-67.

熊本開発研究センター (1978-1998):熊本港周辺海域干潟生物調査.

滝川 清・秋元和實・平城兼寿・田中正和・西村啓介・島崎英行・渡辺 枢 (2005):有明海熊本沖の水塊構造と表層堆積物分布特性.海岸工学論文集,52,pp. 956-960